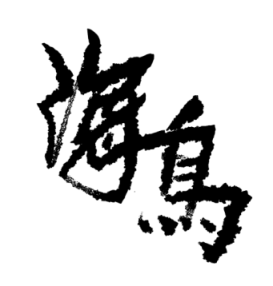

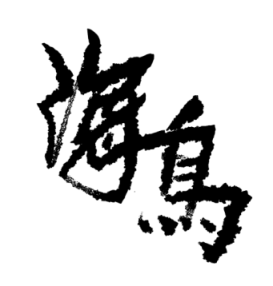

倒在厚厚的羽绒里

那是死去的海鸟

一层又一层

将我淹没

倒在厚厚的羽绒里

那是死去的海鸟

一层又一层

将我淹没

最近更新时间:2023/11/19

我位于宅院中时,总觉得喘不过气来,穿过了巷子,等待着的却依然是墙。

人便被塞进这些弯弯曲曲的小巷中,看不到哪里才是出口。

意外的是王耀宗却会写些文章,甚至文笔还说的过去,亦或是充满了无拘无束感。只是王耀宗写文章时不喜欢他的名字,觉得太惹眼,而通常只留了个王字。

那一天沈四方确实是夸了王耀宗,王耀宗虽然面上没认真说什么,内心里却真的高兴了一下,于是后来,王耀宗写东西的次数好像真的变得多了起来。

沈四方出事后,王耀宗停止了写作,只是在家里整理那些文稿,突然间他有了一股想把它集结成册的想法,却苦于想不出合适的名字。其实王耀宗并不知道自己在写些什么,未来又会写些什么,只是有个词在他脑海里挥之不去,于是他提笔,定下了《不肖子孙》这个名字。

---野猫---

冬日,居无定所的麻雀似乎多了起来。它们陆陆续续飞来,停满我窗前的树,我不去赶,它们能在上面呆一个上午。有时我在家无事可做,便也像麻雀一样,在沙发上一呆就是一上午。

太阳并不热,方星的冬天总是太冷了,可是人与动物总得适应着来,于是穿了一层又一层厚绒絮,把整个身子与四肢的轮廓都包不见了,只有头和尾巴还露出一点点。它们就这样呆着,我也就这样看着,同时写点什么,看点什么。突然,一只像是惊醒了,扑棱一下就飞走了,于是其他的也跟着醒,跟着四散而逃。每当这时我就知道,要不是有人来了,要不是有猫来了。

说到猫,我家附近到有几只,一只黄白花,一只灰突突的。黄白花这只是个母猫,耳朵缺了个角,听说是什么人给它剪的,说是做个标记。灰色这只可能是只白猫,只是听说它前几年掉进了什么地方,从此后便特别怕人,身上还染黑了,过了几年也只掉了些,便成灰色了。这两只猫是我家的常客,但都不是我家猫,我家没养猫,原因在于我那可怜的母亲,几乎见着猫就要开始打喷嚏,可是她又忍不住想要啊,于是便常常在家门外不远的地方摆点食盆,希望能招来几只,其实还真来了不少,小时候我还喜欢追它们跑,有时还能揪下几根尾巴毛。后来它们都渐渐不来了,可不知道是不是叫人抓去了,毕竟流浪猫有时攻击人,多了也不安全,现在就剩了这两只。猫没了,我就懒得跑了。

今天是猫来了,我大老远就看到那只黄白花,它在食盆盘躺卧着,也不在乎地上的积雪的躺卧着。它在等我妈来啊,这点来看,它甚至比我还更亲昵我妈一些,至少我不会在饭碗旁躺卧等我妈来。

可是我妈今天是来不了了,因为外祖父把她带出去了,说是要搞什么公证。但这事,只同人说了,没同猫说,所以它白白来了,白白等着。我没有什么喂它的想法,因为这两只猫向来和我不亲近,甚至像在警告我同我妈太近。我不记得是不是因为我揪了它们尾巴毛,多半不是吧,猫就算有那记忆,也没那么长寿。

猫在,鸟就不在。鸟在,说明猫还没来。它俩合不来,自然的狩猎法则让它俩合不来,所以人不会强迫它俩去“放下过去,坦诚相见”。那人为什么就需要呢,为什么人就必须与人放下过去呢,为什么没有自然法则说我和李四就是合不来呢。当然,这里的李四只是个代称而已,我想把我合不来的人(或许有不少),全部都一一填进去。

算了,我还是去喂一会黄白花吧,因为我还想看鸟呢。

---一口锅---

不知是谁在街旁的墙角置了一口锅。

它出现的过于突然,于是我停下来看了看它,这看着还算一口能用的锅,形状完整且光滑,好不好我也无法判断,但是锅底的漆都还发着亮。

谁丢了一口锅!那时街坊四邻最常说的便是这句,早晨起来打扫时说,晚上外出散步时说,逢人便说。但是,这家家户户都说着,却始终没一家出来,把这口锅领回去。难不成还有人特意驱车来我们这,就为了丢一口锅?走路的人都忍不住停下仔细打量打量这口锅,是不是哪里有看不见的裂痕啊,是不是涂漆有什么问题啊。后来日子又过去一段时间,渐渐就没人在乎这锅了,就好像它一直在那里一样。

再后来,冬天开始来了,周围拆了些没人住的老屋,那些没拉走的砖块碎瓦,也就地堆着。这口锅离着不远,于是一起风,什么黄沙尘土挨个儿往里面钻。我再看到它时,它俨然已经是长进墙角里了,沙土砖瓦都和它做着伴,边被磕了,漆也被蹭掉了。最后,下雪了,纷纷扬扬的大雪把它盖得严严实实,它就彻底躲进墙角里,谁也看不到了。

---落叶---

渡季,门前被叶铺满了。

管家还来不及把它扫除时,便被我们踩碎了。枯萎的,支离破碎的,叶的碎片,散漫地铺满一地,或扎进泥土里。我每走过院子,它们都变得更破碎一点。

这些落叶像永远扫不尽一般。我不识植物,那大概是棵樟树,或许混进了几棵泡桐,在冬季来临前,它们都忙着掉叶子。纷纷扰扰的落叶,风一吹就发出声响,但与夏天时的声不同,好像更凄凉悲伤一些,人一听就知觉,哦,冬天又要来了。

落在角落的几片叶子,因无人走过,留了个完整,后来的一个下午,闲来无事我倒是把它们都拾了去了。花花绿绿的叶子里还有几个顺眼的,可惜已经太干,我想稍微整平点它的边角,就把它捏碎了。掉在地毯上,我怎么都拾不完,我每拾起一片,它就多碎成四片。最后,管家看我躺在地毯上发脾气,身边全是碎树叶子,便急忙带着工具过来把它们全部都清扫走了。

---日常杂记---

家门口的柿子熟了,但我总嫌它要不太涩,要不太甜,不怎么爱吃。家里人也没吃它的打算,只是想讨个好兆头的样子,于是它便年年熟,年年落,再被管家扫走。

---

无趣,这世间尽是些重复着的,一层不变的。我虽然也就学过几年文学,识字,能写,但是最后拿过来一看,无趣,不是我写不好,我只是不想写,什么时候这白天和黑夜倒个个,天上竟下起银砣来,我再来写。

---

有时,张妈喜欢叫我王,其实这也算是我让她叫的。我是听不惯别人用少爷来称呼我的,怎么听都觉得耳根子难受,倒不是说我觉得做个少爷不好,但是又总回避着自己做了,在这家出生了就是了,它是我无法摆脱的。但是我越是无法摆脱的,我就越不想让人提。我生来就这个性子,谁也说不清。

---

我坐在桌前写东西的时间变长了,这确实是神奇的事情,我以为我会坐不住,毕竟以前还有先生时就是这样,先生拿着书,在我跟前晃悠几下,我就会急躁地坐不住了。那些日子,母亲最关心的就是我每天有没有读书,读了多久的书,每当先生刚把一天的课程讲完,书都还没来得及合上时,就忍不住冲进来对着我问东问西。

---

并不是所有的落日都有那么圆,比划比划,这一天它好像被拉长了,灰色的背景下,有着一个椭圆的太阳,云把它分成了好几份,每一份都是一个太阳。

---家事---

我不知道沈表哥的态度,我的内心是希望着沈表哥反抗的,只是他看着只是默许着这一切……

姑姑选择离开家,她绝对想不到,有一天她那个已经改姓的孩子,还是被家抓回来了。

---

天下他们觉得叛逆的事,我都做尽了,早做尽了。在老爷子还能跑的日子里,他曾经追过我一条街,一边追,一边大喊打死你个不听话的狗东西。我母亲因为担心我,就也一直跟在老爷子的后面跑,老爷子喊一声她就跟着哭一声,惹得街坊四邻全出来看。后来,因为这事闹的太厉害,街里的闲话搞得老爷子脸上都不好看了,所以我家还一度搬过几次家,跑到更北边那片去了。

---

自沈表哥出事后,我就很少出门。不是因为什么悲伤的原因,只是因为再愚钝的人也能感知到,外面变得越来越混乱了。新方星的人前几天刚来过,听着他们的对话,让人觉得外边的一草一木好像都变得恶劣了起来。

---

沈表哥死后,对沈家的变化自然是翻天覆地。而对我们王家,无非就两点,一来,是我被迫成为了这个家里的“大少爷”,二来,正是因为我成了这大少爷,祖父也好,父亲也好,叔父也好,颜面可就不那么好看了。因为这王家争破了头的那点财产,最终竟还是落到了我这个不肖子孙头上。

( 节选 )

回到顶端